コラムCOLUMN

MOT:技術を核にした事業化展開

第11回:事業化計画の検討~マスタープラン作成~

シニア・コンサルタント 細矢泰弘

■はじめに

本コラムでは、著者 細矢 泰弘が40年経験した新商品・新規事業のコンサルテイング事例から原理・原則的なポイント、基本的な考え方・進め方を計12回に渡って連載します。

今回は「事業化計画の検討 ~マスタープラン作成~」についてお話しします。

1.戦略の視点

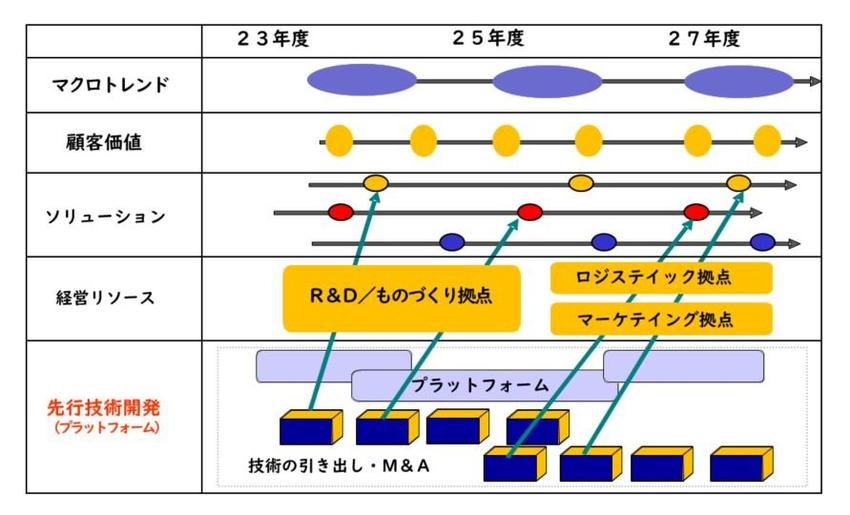

事業計画を総合的にプランニングしたものが下図のマスタープランです。

変化とスピードの激しい時代でどれだけ先をみて計画を立てることかできるかが大きな経営課題です。事業化の全体期間は、中期計画レベルで3年~5年のレンジで作成するのが一般的です。マクロトレンドに関しては、グローバルでの法規制の変化、人口動態、GDPの変化等の大局を抑える必要があります。

顧客価値とソリューションに関しては、B TO B TO Cの価値連鎖の中で、技術の顧客価値を明確に打ち出す必要があります。顧客価値の鍵となるのが先行技術開発で、このテーマ設定と課題ばらしを経営も納得のうえで戦略立案できるか大切だといつも感じています。

今日では、自社の技術の引き出しと戦略的な技術M&Aも必要で、マーケティングと技術の両輪で経営と議論ができる技術者は一人の事業家としてのゴールの姿だと思います。自社の技術ロードマップにさらにグローバルな知見をいれて設定する力が求められているのです。

少し前は、米国でボストンを中心とするコミュニティとサンフランシスコ・サンノゼのコミュニティで、後者の群が圧倒的に経営成果を挙げているとのことでした。米国の学者はこれは現場での縦と横のコミュニケーションと議論の質と量の差といっています。特にアジャイル対応のIT業界に関して当てはまります。時間のかかるハード開発で積み上げの技術も大切なのは当然のことです。経営リソースに関しては、開発型企業では、研究と開発のリソースをどう配分するかが課題で、その時々の経営ニーズによりこの配分バランスは変わります。

2.21世紀の先行技術開発

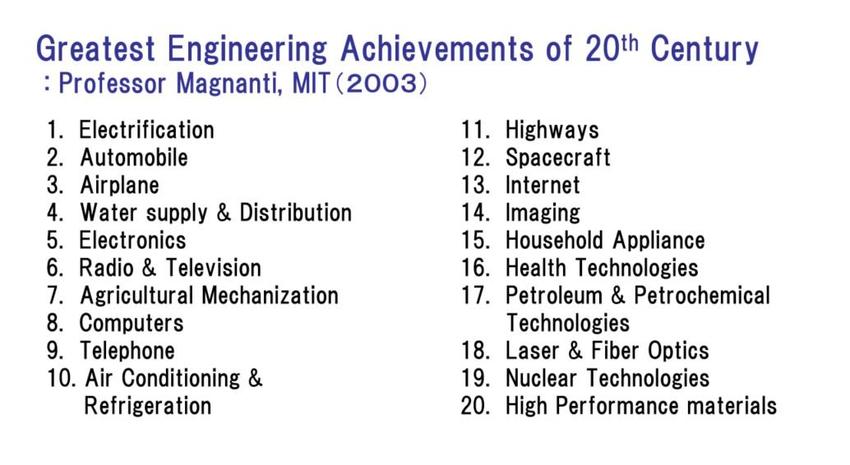

下表は、2003年にMITのマグナンティ教授グループが発表した20世紀の偉大なエンジニアリング業績で、電力から車、飛行機、上水道、電子デバイス、農業機械、コンピューター、電話、クーラー・冷蔵庫、高速道路、ロケット、インターネット、画像・写真、家電、医療技術、石油産業、レーザー・光学、原子力、先端材料の20のドメインが挙げられています。

21世紀に入り、われわれはこれをさらに進化させて事業価値を上げる先行技術開発テーマの議論を先端研究所を中心に議論しています。例えば、電力に関しては、より省エネの議論で、事業化テーマとしてはマイクロ電力、エネルギーハーベスト等の小電力を集積するしくみをつくり、タイムシェアリング的に使う方法の議論が盛んになってきています。そのためのセンサー開発と、どんな先端電子材料を使ったらいいかの話題がでています。また日本ではコロナ以降原子力投資の議論が盛んになってきています。車については、自動運転のロードマップがカーメーカーから示されているので、人検知と自動化と人工知能の議論が盛んに行われています。また、人工知能に関しては、40年前からカーネギーメロン大学を中心に研究されてきていますが、CHAT GPTをはじめ大規模言語モデルが表舞台に立つ時がきています。

このようにグローバルなトレンドの中で、過去から未来へつなぐ先行技術開発のテーマ設定を考えつづける志向と情報を集めて議論するしくみが、今必要になっていると感じています。

■執筆書籍・論文のご案内

『後発で勝つための研究開発・知財戦略の立て方、進め方』(技術情報協会 共著)

『技術の事業化 新商品・新事業のための技術活用テクニック』(アマゾン 共著)

ご注文はこちらから

『未来予測による研究開発テーマ創出の仕方』(技術情報協会 共著)

『IEEE国際会議 PICKMET'14 Customer Value Method』他

>> 「第10回:事業化計画の検討 ~事業モデル・ビジネスモデルの検討~」はこちら

コンサルタントプロフィール

R&Dコンサルティング事業本部

シニア・コンサルタント

早稲田大学大学院非常勤講師

全日本能率連盟MC(マスターマネジメントコンサルタント)審査委員

細矢 泰弘

技術を核にした事業化を専門とし200以上の事業化をてがけてきた。リサーチ・提案だけでなく、研究開発からマーケテイング、コスト開発、生産技術まで一貫して支援し、キャッシュを回収するまでの"創って、作って、売る"実践を重視することである。技術特性をわかりやすい"顧客価値ことば"に変換して経営者と技術者の橋渡しと 技術者の事業家育成をライフワークにしている